ブログ記事の書き方、漠然としていませんか?

解説書には難しい言葉が並び、「頭に入ってこない…」という人もいるでしょう。

例えばSEOの施策で言えば、私が得ている知識はほんの一部に過ぎなかったんです。

当たり前のように書かれた専門用語が分からず、こっそり調べることもあったほど。

それでも、狙ったキーワードで書いた記事が上位を取ったことは何度もあります。

今回はブログ記事の書き方として、初心者向けに22のコツを紹介。

難しいことが苦手だった私でもできた、「簡単にできること」しか書いていません。

この手法を取り入れれば、あなたのブログがグッと変わるはず。

WordPressを魔改造してSEO戦争する人です。 WordPressプラグイン・テーマ「unify」開発者。 中央大学卒。元WEB系エンジニアでCMSやECサイト開発等をしてました。 2018年10月頃にブログ運営を開始。2020年独立し、2021年法人化。

ブログ記事の書くための全22の手法

一言で「ブログ記事の書き方」と言っても、ネット上には様々な施策が溢れています。

正直、その全てを取り入れようとするのは至難の技。

だからこそ初心者のうちは、「基礎」と「簡単にできること」をやり続けることが大切。

そこで!

“これを取り入れるだけでOK”なブログ作成のコツをまとめました。

ブログ記事の書き方は、以下の22の手法がポイントです。

- キーワードは「検索ボリューム×競合率」で選ぶ

- 読者の性別や年代を考える

- キーワードの分類を意識する

- 読者の潜在意識を捉える

- 競合の情報を網羅する

- 一次情報を入れる

- 結論となる見出しを先に出す

- タイトルと見出しは「キーワード左寄り」が重要

- タイトルは30文字で“プレゼン”する

- 冒頭文で検索意図を満たす

- 見出し後の文章は特に短くする

- 改行を上手く使う

- 1文に「、」は2つまで

- 同じ文末は続けない

- 文章を声に出して読んでみる

- コピぺチェックをする

- 日本語の誤りや冗長な表現を直す

- タイトルや見出しを見直す

- 並列している文章はリストにする

- 例示の文章はボックスを使う

- 1文を短くする

- 漢字とひらがなの割合を調整する

これらをさらに、以下の段階別に分けて解説していきます。

- キーワード選定のコツ

- 想定読者・検索意図を考えるコツ

- 構成案を作るコツ

- 本文を書くコツ

- 公開前チェックのコツ

- リライトのコツ

ブログ記事の書き方①キーワード選定のコツ

ブログ記事を書くとき、キーワード選定に時間がかかっていませんか?

面倒な競合調査からキーワードの管理まで、ここに時間をかける必要はありません。

とは言え、記事の方向性が決まる重要な工程でもあります。

先ほど、22の手法の1つ目をこのように書きました。

キーワード選定のコツ

キーワードは「検索ボリューム×競合率」で選ぶ

キーワードの検索ボリュームが大きいからと言って、その全てを狙いにいくのはおすすめしません。

初心者のうちは特に、競合率の高いキーワードほど駆け引きが難しいためです。

例えば、「ブログ」のジャンルで記事を書きたいとしましょう。

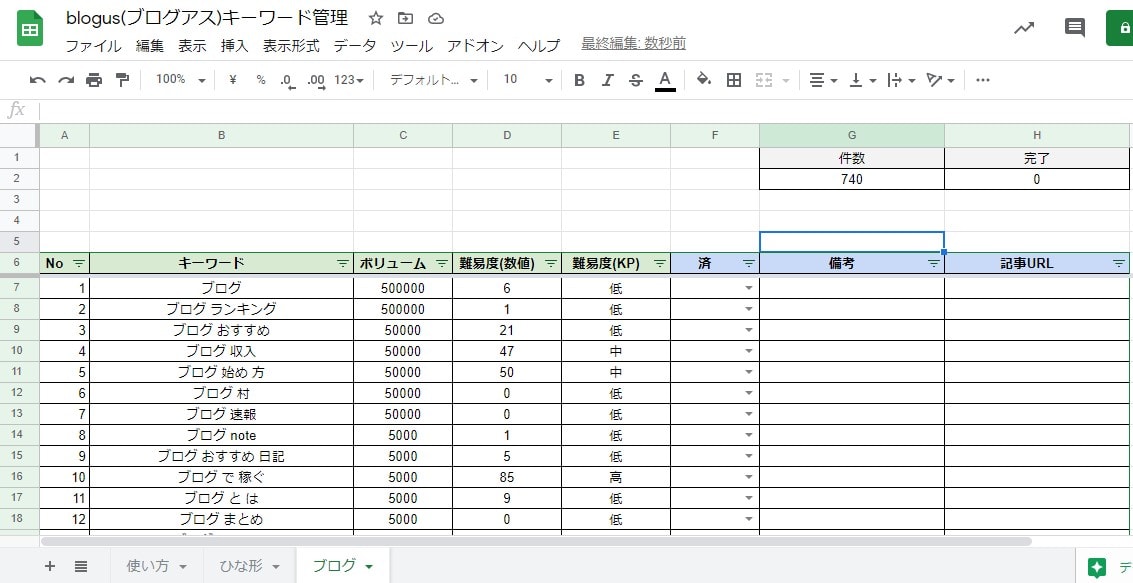

ツールを使って「ブログ」のキーワードを出すと、このような結果が出てきます。

貼り付けて完了。

同じボリュームゾーンでも、難易度は異なるのが判りますよね。

難易度の数値が高く、「中・高」と書かれているものほど、競合率が激しいということです。

初心者のうちは、ボリュームがあって競合率が低いキーワードを選ぶといいでしょう。

この画像で言えば、「ブログ note」「ブログ おすすめ 日記」あたりが狙い目と言えます。

ここで注意したいのは、キーワードの見方。

「ブログ 村」などは、検索意図の異なる記事が上位に来ます。

読者は“そのサイトを表示したくて”このキーワードを入れている可能性があるんです。

正直ここで争おうとしても、検索意図が違えば上位に表示されることはありません。

「検索の目的」を考えることは非常に重要なんです。

以下で、その想定読者・検索意図を考えるコツについて紹介します。

ブログ記事の書き方②想定読者・検索意図を考えるコツ

構成案を作る前に、想定読者と検索意図を考察しておきましょう。

最初に明確にすることで、読者の検索意図を満たした記事が作れるようになります。

想定読者・検索意図を考えるコツは以下の3つ。

想定読者・検索意図を考えるコツ

- 読者の性別や年代を考える

- キーワードの分類を意識する

- 読者の潜在意識を捉える

それぞれのコツを見ていきましょう。

読者の性別や年代を考える

まずは、「どんな読者がこのキーワードを検索するか」を考えます。

性別・年代を考えることで、ブログのペルソナ=読者の人物像を絞りましょう。

ペルソナ設定として、よく「職業」「性格」「趣味」など細かく設定する例があげられています。

たしかにマーケティング等のペルソナ設定では、こうした細かい設定が活きてくるでしょう。

しかしブログは、記事ごとにニーズが変わります。

ブログでは「性別」「年代」までを始めに絞りましょう。

次に考える「キーワードの分類」と「潜在意識」を掛け合わせることが重要です。

キーワードの分類を意識する

キーワードは、読者の検索意図によって3つに分類されます。

- doクエリ

- knowクエリ

- goクエリ

それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 目的 | 検索意図 | 例 | |

|---|---|---|---|

| doクエリ | 行動すること | ~したい | 「スニーカー ショップ」

=スニーカーを買いたい |

| knowクエリ | 知ること | 知りたい | 「スニーカー 人気」

=人気のスニーカーを知りたい |

| goクエリ | (特定ページに)

行くこと |

(特定ページを)

閲覧したい |

「スニーカー【ブランド名】公式」

=スニーカーブランドの公式サイトを見たい |

上記で話した「ブログ 村」は、goクエリにあたります。

キーワードの3つの分類で意識すべきなのは、「doクエリ」と「knowクエリ」です。

例のように、キーワードから予想できる検索意図を考えましょう。

読者の潜在意識を捉える

読者の検索意図には、以下の2種類があると言えます。

- 顕在意識:自他共に明確な、表面上にある意識

- 潜在意識:無意識の領域にある、表面下の意識

キーワードの分類は、主に読者の顕在意識を考えて行うもの。

しかし、そのキーワードには潜在意識が隠れている場合もあるんです。

たとえば先ほど例であげた、「スニーカー 人気」というキーワード。

“人気のスニーカーを知りたい”という「knowクエリ」でしたね。

しかし、人気のスニーカーを知ってそこで終わりでしょうか。

つまり、「knowクエリ」の潜在意識に「doクエリ」が隠されていると言えます。

もちろん、逆パターンもあるんです。

「スニーカー ショップ」で検索して、“評判を知りたい”という人もいるでしょう。

その場合、「doクエリ」の潜在意識に「knowクエリ」があるということです。

読者の潜在意識に気づけば、記事に入れるべき情報が見えてきます。

ブログ記事の書き方③構成案を作るコツ

構成案は、ただの「記事の目次」ではありません。

記事の大枠となり、SEOの評価対象でもあります。

つまり構成案で、読者の検索意図とSEOへの対策を同時に満たす必要があります。

要は、「構成案に力をいれるのが重要なんだ!」ということです。

構成案を作るコツとして、以下の5つを紹介します。

構成案を作るコツ

- 競合の情報を網羅する

- 一次情報を入れる

- 結論となる見出しを先に出す

- タイトルと見出しは「キーワード左寄り」が重要

- タイトルは30文字で“プレゼン”する

1つずつコツを見ていきましょう。

競合の情報を網羅する

構成案を作る前に、まずは競合調査から始めましょう。

「キーワード検索で上位の記事=読者の検索意図を満たしている」と言っても過言ではありません。

競合の記事同士で同じような内容があれば、情報として必ず必要な部分ということです。

とはいえ、キーワードの上位サイトをわざわざ1つずつ訪問していては手間。

競合でありながら、自分も上位サイトのpv数に貢献しちゃうことにもなります。

そこで使えるのが…

検索上位10記事の構成を一気に見られる、競合解析ツールを作りました!

これを使えば、競合サイトの訪問は一切不要で上位の構成を網羅できます。

見出しの順番や文章、数字を変えるなどして、自分の記事らしくしていきましょう。

一次情報を入れる

競合記事から入れるべき基本情報を集めたら、一次情報を加えましょう。

あなた自身のオリジナル情報を入れることで、検索エンジンからの評価が上がります。

- 体験談

- 独自調査・実験

- 独自アンケート

- 知識・スキルを活かした情報

- 資格を活かした情報

ただ競合の情報と並べただけでは、正直思うような結果は出せません。

「あなたの強み」を、ぜひブログに落とし込んでいきましょう。

結論となる見出しを先に出す

以下の順に文章を展開することで、読み手に伝わりやすくなる構成法。

- P:Point(結論)

- R:Reason(理由)

- E:Example(具体例)

- P:Point(まとめ)

PREP法の最大のポイントとして挙げられるのが、「結論を最初に述べること」。

その理由は、Wikipediaで以下のように書かれています。

PREP法の一番の特徴は結論を最初に述べることであるが、これは話の聞き手側の集中力が最も強いのが開始直後の30秒程度であることから、最も強調したい事柄を最初に話し、強く印象付けることで説得力のある文書やプレゼンテーションを構成することが出来るからである。また、冒頭に結論、つまり要点を持ってくることにより、何についての文書やプレゼンテーションなのかを聞き手側が把握しやすくなる。また、冒頭で内容をイメージ出来るかどうかでその後の内容の理解度も変わってくる。

「聞き手」の部分は、読者であっても同じ。

ブログを読んだ時の印象は、冒頭文と第1見出しでほぼ決まります。

この第1見出しまでで、読者は無意識に記事を読み進めるかどうかを決めるんです。

結論(記事の要点)を最初に書くことにより、記事への興味を引き付けられます。

タイトルと見出しは「キーワード左寄り」が重要

ここまでの構成ができたら、あとはキーワードの位置を優先して言葉を考えていきます。

キーワードは、タイトル・見出し(H2)共に1番左に来るようにしましょう。

読者が記事を探す際、最初に目に入れるのが「タイトルの左側」であるためです。

ここにキーワードがあれば、読者が検索の答えを探しやすくなりますよね。

SEOでも、キーワードの位置は重要な評価ポイントになります。

また、キーワード同士の近接度も高めるとさらに◎。

タイトルは30文字で“プレゼン”する

タイトルを決めるとき、順番どおり最初に考えていませんか?

タイトルは言わば「記事の商品名」。

そのためには「構成を作ってからタイトルでまとめる」方が、的を射たタイトルになるでしょう。

例えばこの記事で言えば、サブ(|以降)の部分。

少し分けて考えてみましょう。

- 読者を引き込む…ターゲット(ブログを運営する読者)が得られるメリット

- 全22の手法…記事内容の紹介

- 【心理学観点】…オリジナル情報

このように構成の内容を説明した上で、メリットやオリジナルの情報を入れる流れがおすすめです。

また、タイトルは30文字程度がいいとされています。

パソコンでは34字まで、スマートフォンでは30字までタイトルが検索画面に表示されるためです。

(※アップデートによって変動あり)

読者が見るデバイスに合わせるのが理想ですが、30字までであれば確実と言えます。

ブログ記事の書き方④本文を書くコツ

構成案が整ったら、いよいよ記事本文の入稿。

自分の言葉で書くことは基本ですが、本文の入稿にも読者を引き込むコツがあります。

本文を書くコツ

- 冒頭文で検索意図を満たす

- 見出し後の文章は特に短くする

- 改行を上手く使う

- 1文に「、」は2つまで

- 同じ文末は続けない

それでは、5つのコツを掴んでいきましょう。

冒頭文で検索意図を満たす

冒頭文は、タイトルでクリックした時に最初に読まれる文章ですよね。

ここを疎かにすると、読者はすぐに離脱してしまいます。

冒頭文は、以下の流れで書くのが効果的。

- 読者への共感を示す

- 書く内容を示す

- 記事から読者が得られるメリットを示す

- 権威性を示す

読者の検索意図に理解を示し、その答えが書いてある記事だと冒頭文で知らせます。

権威性は、「検索意図に対応できる人物」であることを示しましょう。

「ブログ記事の書き方」には、メディアディレクター・ライター・心理学という点で対応できます。

今回はタイトルに“読者を引き込む”と入れているので、心理学を学んだことに触れました。

あなたが持っている強みで、確かな情報の持ち主であることを知らせましょう。

見出し後の文章は特に短くする

人の目は、横の動きが苦手とされています。

そのため見出し後の文章が長いと、それだけで読者は「読まない」ことを選択してしまいます。

どんなに良い内容を書いていても、最初に苦手意識を持たれてしまっては意味がありません。

見出し後の文章はできるだけ短くすることで、読者の目の動きが次へと繋がっていきます。

改行を上手く使う

逆に、人の目は縦の動きを得意としています。

そのため、文章は横に長くせず「縦に長くしていく」イメージを持って書くと◎。

改行を上手く使って、読みやすい文章に改善することが大事です。

改行で文章を分ける

文章を思うように書いたら、改行できる箇所を探しましょう。

ここでの改行は、「文章を分ける」という意味です。

以下の文章を例に考えていきましょう。

今日は雨が降るという天気予報でしたが、私は急いでいたため傘を忘れて出勤し、途中から降ってきた雨で服が濡れてしまいました。

文章を分けるポイントは、述語で区切れる部分に注目すること。

上記の文章では、「でしたが」「出勤し」が改行ポイントになります。

今日は雨が降るという天気予報でした。

しかし、私は急いでいたため傘を忘れて出勤。(しました)

途中から降ってきた雨で服が濡れてしまいました。

書いた文章が長くなりすぎる場合は、上記のように何文かに分けていくとスッキリします。

また、2文目のように体言止めを間に使うのも効果的。

文章を読んだときにリズムが生まれ、説明的な印象も緩和できます。

改行で空白を作る

間がなく文字ばかり並んでいると、読者は苦手意識を持ちやすくなります。

2回改行し、空白を入れていくのが効果的です。

「箸休め」のように、文章にも一息つける箇所を作ると読者の離脱を防げます。

1文に「、」は2つまで

前述どおり、文章は横に長いと読みにくさがあります。

1文の文字数は、多くても70字までが理想です。

ただ、1文ずつ文字数を数えていては時間がいくらあっても足りないでしょう。

読点が1~2つの文章ならそこまで長くならず、読む際につまずくこともありません。

また、読点が多い場合は改行の目安にもなります。

同じ文末は続けない

「です」「ます」などの文末は、同じものが続かないように注意が必要。

簡単に言うと、文章にしつこさが出てしまうためです。

例えば、以下のように「です」が続いてしまった場合。

今日の最高気温は33度です。

午後は特に気温が高いため、熱中症対策が必要です。

こまめに水分を取り、休息を心がけることが大切です。

真ん中の文章を体言止めにしてみましょう。

今日の最高気温は33度です。

午後は特に気温が高いため、熱中症対策が必要。

こまめに水分を取り、休息を心がけることが大切です。

これだけでも、だいぶ読みやすくなりますよね。

体言止めを使うことで文末が続くことはなく、文章にリズムも生まれます。

ブログ記事の書き方⑤公開前チェックのコツ

記事が完成し、いよいよ公開…の前に、見直すべき点ももちろんあります。

記事ができたら、以下の3点を必ずチェックしましょう。

公開前チェックのコツ

- 文章を声に出して読んでみる

- コピぺチェックをする

- 日本語の誤りや冗長な表現を直す

それぞれの意味、やり方を説明します。

文章を声に出して読んでみる

完成したブログ記事を、「音読」しましょう。

目で読む文章であっても、読者は脳内で音として再生しています。

記事を書き終えたら、筆者から読者側になって読み返すことが大切。

声に出して音にすることで、文章の違和感やつまずきに気付くはずです。

コピペチェックをする

これから公開する記事は、既にweb上に出ている全ての記事と文章が一致してはいけません。

他記事の文章を使うことは、言うまでもなく盗用に値します。

では、「自分が書いた記事なら盗用ではない」でしょうか。

ここを勘違いし、過去の記事と同じ文章を使う初心者ライターさんはよくいます。

しかし、盗用ではなくても、SEOに影響が出るんです。

Googleは筆者問わず、web上に同じ文章があれば「コピーコンテンツ」と判断し、その記事への評価を下げます。

文章の類似・一致の確率を%で示してくれます。

「詳細表示」を見れば、どこの文章が一致しているかも教えてくれる優れ物。

無料版であれば4000字まで、有料版であれば8000字までをチェックできます。

日本語の誤りや冗長な表現を直す

初心者のうちは特に、自分では気づかない日本語の誤りが多いものです。

「形容詞+です」は口語表現

以下のような書き方は「口語表現」のため、文章には不向きです。

「形容詞+です」の例

- 美味しいです。

- 嬉しいです。

- 良いです。

例えば、このように言い換えることができます。

- 美味しい料理です。

- 嬉しくなります。

- 良い感じです。

ただし、ブログの内容や雰囲気によっては口語表現が効果的な場合もあります。

ブログ記事と読者の距離感を考えて修正しましょう。

「ください」と「下さい」の違い

「ください」と「下さい」は同じ読み方ですが、ただ漢字にすればいいわけではありません。

「相手に何をしてもらいたいか」で、ひらがなと漢字を使い分ける必要があります。

- ください:相手に「行動してもらう」時に使う。

例/ご自愛ください。お越しください。お楽しみください。

- 下さい:相手に「物をもらう」時に使う。

例/お返事を下さい。サインを下さい。お時間を下さい。

ひらがなか漢字か迷う場合は、「ください」を「ちょうだい」に変えてみましょう。

「ちょうだい」に変えても違和感が無ければ、「下さい」が正しい使い方と判断できます。

「〜(する)ことができる」の言い換え

以下のような表現は、多くの場合「冗長な表現」とされています。

間違いというわけではありませんが、可能な限り直すのが無難です。

「〜(する)ことができる」の例

- 話すことができる

- 読むことができる

- 達成することができる

以下のように言い換えましょう。

- 話せる(「話す」の可能動詞)

- 読める(「読む」の可能動詞)

- 達成できる(二重の可能を削除)

ただし、可能動詞にすることで、かえって意味が判りにくくなる動詞もあります。

- 食べる→食べられる

- 寝る→寝られる

- 見る→見られる

このような場合は、「~(する)ことができる」を付け足して意味を明確にした方が良いでしょう。

また、主語よりも「できる」部分を強調して伝えたい場合は、あえて使うのも手です。

文章のニュアンスを考えながら使いましょう。

ブログ記事を書き方⑥リライトのコツ

これまで書いた記事を見直し、順位を上げる施策を入れましょう。

「SEO」と聞くと、難しいイメージを抱く方も多いはず。

しかし、以下のたった5つを見直すだけでも順位は動かせます。

リライトのコツ

- タイトルや見出しを見直す

- 並列している文章はリストにする

- 例示の文章はボックスを使う

- 1文を短くする

- 漢字とひらがなの割合を調整する

タイトルや見出しを見直す

タイトルや見出しを少し変えるだけでも、順位を上げることはできます。

- タイトル・H2(大見出し)の1番左にキーワードを配置する

- 合わせて検索されやすいワードを入れる(サジェストキーワード・関連キーワード)

- 助詞・助動詞を省略せずに書く

- 読んで気持ちがいいリズムを目指す

- 記号や数字を用いて、目に留まる訴求をする

これらについて、具体的な方法は以下の記事で解説しています。

タイトルだけでなく、見出しも同様の施策が可能。

また、タイトル変更のみで記事の順位が上がった実例も紹介しています。

ぜひご参考にしてください。

並列している文章はリストにする

「、」や「~や」を使って言葉を並列している箇所を見直しましょう。

例えば、以下のような文章を書いていませんか?

カレーライスの主な材料は、人参、玉ねぎ、じゃがいも、豚肉、カレールー、水の6つです。

カレーライスの主な材料は以下の6つです。

- 人参

- 玉ねぎ

- じゃがいも

- 豚肉

- カレールー

- 水

少し極端な例でしたが、上記のように改善できる文章はたくさんあるでしょう。

この際、リストの前に結論から述べると、Googleからの認識も期待できます。

リストで書いた内容をGoogleが記事から抜粋し、検索結果で表示することもあるんです。

記事の順位に関係なく上部に表示されるため、クリックされやすくなります。

例示の文章はボックスを使う

記事の目的が「解説すること」だと、文章ばかりのページになりがち。

パッと見たときに文字だけが並んでいると、読者の読む意欲は低下してしまいます。

離脱を防ぐためにも、記事内の装飾は欠かせません。

特に、具体例を示す部分にはボックスが有効。

「例えば」「~のような」と使う文章は色付きで囲い、読者を注目させましょう。

実際に表示してみます。

こんな感じで、具体例の内容をボックス内に書きましょう。

例示が多い記事ほど読者が参考にしやすく、色があることで自然に目がいきます。

また、具体例が一次情報であれば、Googleからの評価も上がりやすいんです。

1文を短くする

リライトの際は特に、文章の長さを見直すと良いでしょう。

説明的な文章ほど、1文は長くなりがちです。

パソコンであれば特に、文章は長いほど右に広がっていきます。

文章の長さを見直すことで、目線移動の少ない文章を目指しましょう。

漢字とひらがなの割合を調整する

読みやすい記事にするためには、漢字とひらがなの割合も実は大切です。

漢字が多すぎると堅苦しい印象に、逆に少なすぎると幼稚な印象になります。

こちらのチェックツールで、漢字使用率を確認してみましょう。

漢字の使用率が高かった場合は、「ひらく」漢字がないか確認します。

漢字をひらがなに直して表記することで、記事を読みやすくする作業。(校正用語)

ひらく漢字に、明確な決まりはありません。

ただし、名詞や活用のある単語(動詞・形容詞・形容動詞)は漢字で表記されるのが一般的。

そのため、以下の場合はひらがなに直すと読みやすくなります。

- 接続詞…または(又は)、したがって(従って)、ゆえに(故に)等

- 副詞… さらに(さらに)、いっそう(一層)、ぜひ(是非)等

- 副助詞…~ほど(~程)、~くらい(~位)等

この他、常用漢字以外もひらいた方がいいとされています。

文章中の「ひらく漢字」を確認する際は、以下のツールがおすすめです。

心理学を利用したライティング手法【上級者向け】

ここからは「読者を引き込む」ための、ちょっとしたテクニックをご紹介。

文章に心理学を用いると、読者が「思わず読みたくなる」記事を目指せます。

特にブログで使える心理学は、以下の3つ。

- ツァイガルニク効果

- ハロー効果

- バーナム効果

ツァイガルニク効果を用いる

未完成な物事ほど、続きが気になってしまう心理効果

ツァイガルニク効果を用いると、文章の中で「続きが読みたい!」を作れます。

含みを持たせたり、本題へと誘導したりすることで効果が期待できます。

ツァイガルニク効果の使用例

- タイトルの例:○○!その理由が…(含みを持たせる)

- 見出し前の例:次の項目で○○について解説します。

クリック率、滞在時間を上げるために、取り入れたい手法の1つです。

ハロー効果を用いる

人・物などの印象や特徴が、そのまま評価に直結すること

ハロー効果が働くと、ブログの印象をそのまま評価にできるんです。

つまり、ブログの印象作りが決め手になってきます。

私は画像キャプションにバーナム効果を使っていました。

画像は読者の目が無意識にいくところなので、キャプションも自然に読まれるんです。

画像とキャプションのイメージが良ければ、商品のクリックにもつながります。

〇ハロー効果

何かを評価する際に別の事象に引きずられて、評価が歪む事。例えば、化粧品のCMで印象が良い女優使うのとかがそれです。

これをブログで発揮させようと、

画像キャプションにイメージコピーを置いて、商品の良い印象を刷り込んでく的な事をやった事があります。#ブログ心理学— ドム (@domblog_jp) May 31, 2022

具体的にどんな言葉が好印象につながるか、以下の記事でぜひ掴んでください。

バーナム効果を用いる

誰にでも当てはまるようなことを、自分だけのこととして捉えてしまう心理効果

バーナム効果を使うと、読者の共感と関心を引き寄せることができます。

ポイントは、読者の検索意図を言葉にすること。

まずは読者への理解を示すことで、同じ目線の記事であることを知らせます。

バーナム効果を使う例

- キーワード「恋愛 できない」の場合

恋活も自分磨きもしているのに、結果につながらない。

いい人ができず、「自分は恋愛ができないんだ」と諦めていませんか?

恋愛をしようと頑張ることにも、だんだんと疲れてしまいますよね。

ここで読者が「自分のことを言い当てられたような感覚」になればOK。

下に続く記事の本題に興味をもってもらうきっかけが生まれます。

まとめ

この記事のまとめ

- 書き方のコツは、競合の情報を網羅したうえで一次情報を加えること。

- 記事を読んでもらうには、読者の検索意図を冒頭で満たすことが重要。

- 文章に心理学を用いると、読者の滞在時間やクリック率が上がる。

手法はたくさんありますが、特に重点を置きたいのは上記の3つ。

競合の情報は漏らさず入れることで、初めて同じ土俵に立てます。

そこから上位を競うには、一次情報が武器になるというわけです。

とは言え、最初のうちは「書きたいことを書く」「読者の信頼を得る」が最優先。

リライトを重ねながら、完成形を目指していけばOKです。

こちらの記事を参考に、ぜひ取り入れてみてください。